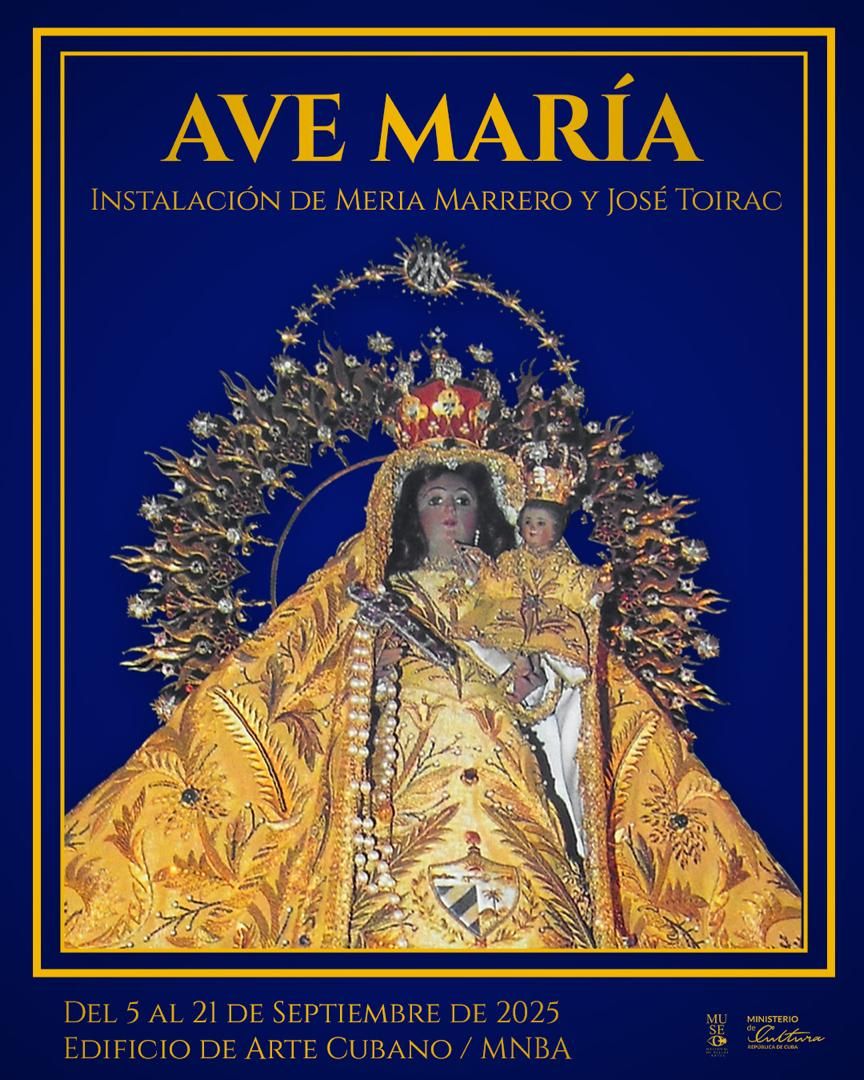

Exposición Ave María

Meira Marrero & José Á. Toirac

05.09.2025

Museo Nacional de Bellas Artes (Cuba)

Martí dejó escrito en Tampa, 1891, una sentencia que aún nos muerde: “O la república tiene por base el carácter entero de cada uno de sus hijos… o la república no vale una lágrima de nuestras mujeres ni una sola gota de sangre de nuestros bravos.” No se trata de una frase para decorar manuales escolares ni vitrinas museísticas. Es una advertencia, un cuchillo. Y verla grabada en la tabla azul ultramarino de Ave María, esa instalación de Meira Marrero y José Ángel Toirac, convierte la pieza en un altar político antes que religioso. Un altar incómodo, insobornable.

Lo que hicieron Toirac y Meira entre 2010 y 2014 no fue reunir vírgenes por simple fetichismo devocional. Lo que hicieron fue juntar 55 representaciones de la Virgen de la Caridad del Cobre —la misma que apareció, dicen, en 1612 sobre una tabla flotando en la bahía de Nipe, salvando a tres hombres anónimos que la tradición nombró Juan Criollo, Juan Indio y Juan Esclavo— y obligarnos a mirarlas como se mira una multitud en procesión. Blancas, morenas, doradas, de yeso barato, de madera rústica, compradas en tiendas de recuerdos o heredadas como reliquia de familia. Ninguna es igual a otra. Todas, sin embargo, comparten esa fragilidad casi doméstica que las hace más humanas que divinas.

Los imagino en esos años… Meira Marrero opera como cartógrafa y guionista. Su territorio es el archivo vivo: parroquias, casas particulares, mercadillos, inventarios dispersos en la diáspora; entrevistas casuales y, a ratos, confidenciales; fichas que anotan procedencias, materiales, escalas, fechas. Ella arma el mapa iconográfico y delimita el campo semántico: qué significa traer vírgenes de provincias y de ciudades de exilio, qué implica su convivencia sobre una misma superficie, cómo dialoga esa pluralidad con la promesa martiana. Su trabajo no es un pie de página académico, es el andamiaje conceptual que permite que cada pieza popular —a veces humilde, a veces ostentosa— deje de ser mero objeto devocional y se vuelva dato político, afecto social, documento de una nación que aprendió a rezar en voz baja.

Toirac decide la economía de la imagen y el pulso del dispositivo. Elige el azul ultramarino con la precisión de quien sabe que el color puede convertirse en geografía y en duelo; regula la altura, la distancia entre figuras, la linealidad del conjunto, la cadencia con que el ojo avanza de una virgen a la siguiente. Su gesto formal es austero y clínico, pero nunca frío: busca la sobriedad que deja hablar al conjunto. Nada sobra, nada distrae. La tabla, con la frase de Martí grabada en dos lenguas, no “explica” la obra: la obliga a pensar en voz alta. La iluminación, sin teatralidad, crea un pequeño temblor de presencias. Y el montaje, tan contenido, instala una idea: el arte como altar laico donde lo popular y lo político, lo íntimo y lo histórico, pueden rozarse sin anularse.

Entre ambos —y ahí está la clave— se produce una edición de la pluralidad. Meira propone el corpus, negocia con el contexto (qué piezas entran, cuáles quedan fuera, por qué una virgen doméstica dialoga con otra de fábrica asiática, cómo se registran sus biografías pequeñas). Toirac recorta el ruido, dispone, afina el tono. Ella anuda sentido; él construye el silencio que lo amplifica. Ella borda la memoria; él le da una respiración. El resultado no es una suma de habilidades sino una tercera voz, la del proyecto, que se impone con una claridad rara: aquí no hay fetichización de lo humilde ni cinismo conceptual; hay una ética del cuidado que iguala —sin homogeneizar— a todas las figuras.

La metodología del dueto se percibe en decisiones pequeñas que repercuten lejos. El protocolo de campo no busca “piezas maestras”, busca variaciones de un mismo signo: yeso, madera, resina, dorados, pátinas gastadas por el tacto, repintes. Cada diferencia material es también una biografía social. La catalogación no es ornamento, es estructura: procedencias anotadas, trayectorias familiares, traslados en maletas y cajas, donaciones y préstamos. Y, ya en sala, la museografía asume esa diversidad sin jerarquías: ninguna virgen ocupa el “centro”, porque el centro, en Ave María, es la reunión misma. La tabla, entonces, no sólo recuerda la leyenda de 1612; funciona como superficie de igualdad, la república mínima donde todos caben si el dispositivo lo permite.

El recorrido de la obra tiene la lógica de una liturgia. Se mostró primero en Estados Unidos, en el Mattress Factory de Pittsburgh y luego en The 8th Floor de Nueva York. En 2013 recaló en Tampa, en el University of South Florida Contemporary Art Museum, como si la obra quisiera regresar al sitio mismo donde Martí pronunció su discurso. En 2017 formó parte del pabellón cubano en la 57ª Bienal de Venecia, donde Ave María apareció como un espejo de la identidad nacional llevado al escenario global. En 2018, el Ministerio de Cultura la escogió como instalación titular del Premio Nacional de Artes Plásticas concedido a Toirac. Y ahora, en septiembre de 2025, retorna a La Habana, exhibida en el vestíbulo del Museo Nacional de Bellas Artes. No es casual: es el museo, es la institución, quien finalmente acoge a una pieza que siempre habló de integración, de diáspora, de promesa republicana.

¿De qué habla Ave María? No de religión, al menos no en sentido estricto. Habla de la Caridad del Cobre como símbolo nacional, como figura mestiza que en 1916 fue declarada Patrona de Cuba por Benedicto XV, coronada en 1936 por el arzobispo Zurrieta, y otra vez en 1998 por Juan Pablo II, que le colocó una rosa y un rosario de oro y perlas. Habla de la fe como cemento social en un país donde la política -de un lado o del otro- ha querido expropiar hasta los símbolos. Habla del mar, de ese azul que sostiene la instalación y que inevitablemente recuerda balsas, huidas, naufragios, pero también regresos y esperanzas. Habla de un país que solo se reconoce en la pluralidad, nunca en el uno.

La pieza no busca espectacularidad. Su fuerza está en la repetición, en la acumulación, en esa coralidad que convierte las vírgenes en metáfora de una nación entera. El espectador, frente a ellas, -en mi caso desde la distancia a través de las imagenes que llegan- entiende que no está viendo imágenes sagradas, sino un inventario de cubanos dispersos. Cada figura es un cuerpo. Cada pedestal, una historia de fe y de pérdida. Y la tabla, soporte fundacional, es también sepulcro: soporte de la promesa martiana, pero también recordatorio de todas las veces en que esa promesa se ha quebrado.

Que esta obra se muestre en el Museo Nacional de Bellas Artes en 2025, en medio de un país exhausto por la crisis económica y desangrado por la emigración, es más que un gesto curatorial. Es un acto político, aunque la institución no lo admita. Porque aquí, en este altar silencioso, se inscribe un reclamo: Cuba no es Cuba si no caben todos. Cuba no es república martiana si sigue expulsando a sus hijos.

Ave María se me aparece como un péndulo que no deja de oscilar entre el archivo y la respiración. No es una suma de vírgenes, es un dispositivo, que activa a culquier cubano donde esté. La obra deja un eco raro. No es devoción lo que queda, ni tampoco indignación pura. Es algo más mezclado, una emoción ambigua, como de duelo y esperanza a la vez. La sensación de haber visto un país reducido a figurillas de yeso sobre una tabla azul, sostenido apenas por una frase de Martí que nos recuerda, otra vez, lo que aún no hemos sido capaces de cumplir.

En eso radica su poder: Ave María no es un altar para rezar, sino un altar para pensar. Y, de paso, para recordarnos que la república —si algún día quiere merecer ese nombre— tendrá que reconocer, uno a uno, a todos sus hijos.

Deja un comentario